Публикации экспертов

Продолжаем говорить о громких делах, связанных с темой лингвистической экспертизы оскорбления. Следующий скандальный эпизод произошел на футбольном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в ходе которого был удалён игрок «Зенита» Венделл за демонстрацию среднего пальца в сторону трибун. Руководство «Зенита» позже настаивало: жест являлся ответом на оскорбительное поведение со стороны болельщиков и команды соперника – воронежского «Факела». Было также подчеркнуто, что провокации носили именно расистский характер: бразильского футболиста называли «обезьяной» и «макакой», а также показывали ему «обезьяньи жесты».

Рассмотрев данный вопрос, судебная инстанция РФС вынесла следующий вердикт:

- дисквалификация Венделла на 2 матча за оскорбительное поведение.

- штраф миллион рублей клубу «Факел» за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку расы + домашний матч без зрителей.

Жест как объект лингвистической экспертизы?

Традиционно к объектам лингвистической экспертизы относят язык как систему знаков и продукты речевой деятельности. Жесты как коммуникативно-значимые знаки тоже могут попадать под исследовательский прицел, но, как правило, не все, а только те, у которых можно достоверно установить значение.

В рамках лингвистической экспертизы по делам об оскорблении можно задать следующий вопрос по отношению к действиям обеих сторон: содержатся ли в материале лингвистические признаки оскорбления (унижения чести и достоинства, выраженные в неприличной форме)?

В рамках лингвистической экспертизы по делам об экстремизме по отношению к действиям игрока и зрителей «Факела» можно задать следующий вопрос: имеются ли в анализируемом материале враждебные высказывания по отношению к какой-либо расе?

О «необезьяньих жестах» Венделла.

Исходя из имеющихся данных, отвечаем на вопрос, содержится ли оскорбление в действиях Венделла? Однозначно, да. Оно выражено невербально в виде неприличного жеста и зафиксировано на фотографии ниже.

Фото с места событий

Демонстрация среднего пальца руки (при прижатых других пальцах к ладони) в адрес кого-либо символизирует презрение, является аналогом вербального «f**k you», имитирует мужской половой орган и, в целом, половой акт.

Жест не внесён в «Словарь русской брани» и другие словари русской обсценной лексики, потому что традиционно больше относится к англоязычной культуре. В известном американском словаре «Merriam-Webster» он фигурирует под именем «the finger»:

THE FINGER (noun US, informal): an obscene gesture made by pointing the middle finger up, keeping the other fingers down, and turning the palm inward («непристойный жест, выражающийся в поднятии среднего пальца вверх, опускании остальных пальцев вниз и повороте ладони внутрь»). [Merriam-Webster]

Так называемый «палец» имеет универсально распространённое на мировом уровне непристойное значение, которое по некоторым данным используется еще со времен Древней Греции и Рима.

Римские каменные бюсты из форта Бар-Хилл, Шотландия.

По методике проведения лингвистической экспертизы об оскорблении от Министерства Юстиции РФ, табуированным является обозначение частей человеческого тела, точнее телесного «низа» – сексуальная лексика и экскреторная (связанная с физиологическими отправлениями человека). [3] Исходя из этого, мы можем утверждать, что наш объект исследования (жест в виде среднего пальца) содержит лингвистические признаки оскорбления (унижения чести и достоинства, выраженные в неприличной форме). Неприличная форма в данном случае будет заключаться не в геометрии жеста, и в том, как он буквально выглядит (оттопыренный средний палец руки при прижатых других пальцах к ладони), автом, что он символизирует (фаллический символ).

О провокациях «Факела».

«Зенит» утверждает, что жест Венделла – это ответная реакция на несколько провокаций со стороны «Факела»:

- Его обзывали «обезьяной» или «макакой» болельщики.

- Ему показывал обезьяну/«обезьяньи жесты» игрок команды соперника.

Весомых доказательств к этим словам предоставлено не было. Есть видео с ютуб-канала «ЗЕНИТ» с записью скрытой камеры, на котором запечатлён уходящий с поля Венделл. Если верить переводу, он говорит, что ему показывали «обезьяньи жесты».

Скриншот с официального ютуб-канала ФК «ЗЕНИТ»

То есть само слово «обезьяна»/«макака» вербально употреблено не было. Самих жестов на видео тоже нет. Единственное что есть – пятисекундный видеофрагмент, где с трибуны болельщиков доносятся звуки, похожие на уканье («у-у-у!») и выкрики: «Венделл - позор». Даже без углубленного лингвистического анализа понятно, что квалифицировать это как проявление расизма, а тем более оскорбления на почве расизма невозможно.

Процитируем комментарий с Youtube-канала «Фабрика футбола»:

«Есть хоть один нормативный акт, где уханье признано проявлением расизма? А что, если это не уханье, а гул стадиона? Как отличить? А что, если ухают не черному, а белому? Насколько тёмным должен быть цвет кожи, чтобы уханье из обычной дразнилки переквалифицировалось в расизм?» [5]

Экспертиза «обезьяньих жестов». Мы не можем доказать факт демонстрации обезьяньих жестов, тем не менее, попробуем провести их экспертизу.

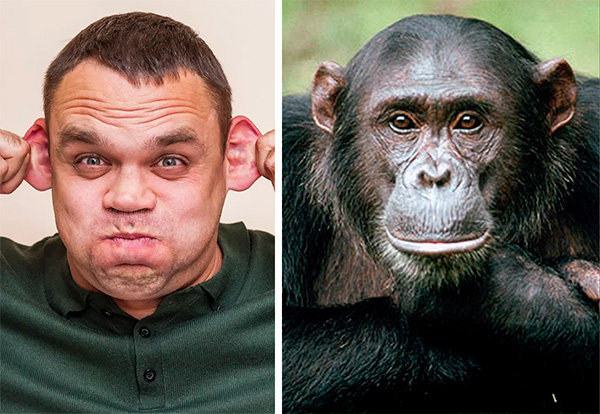

Допустим, что «обезьяньи жесты» показывали именно Венделлу, и они были именно «обезьяньими жестами». Как конкретно они выглядели? Как вообще показываются «обезьяньи жесты»? Допустим, как на фото ниже слева, где человек вытягивает руками уши в сторону и надувает щёки.

Единственное фото по запросу в Яндекс: «обезьяньи жесты/человек показывает обезьяну»

Похож ли конкретный человек на фото слева, показывающий такие жесты, на конкретную породу обезьяны на фото справа? Такое оценочное суждение допустимо. Допустимо, но не доказательно. Использовать такое оценочное суждение как аргумент в пользу того, что именно этот набор жестов носит значение «обезьяна» не представляется возможным.

Как определить, что показывают именно обезьяну, а не, например, хомяка или собаку, покусанную пчёлами? Оттопыренные уши и надутые щёки, как ключевые компоненты значения присутствуют (см. фото ниже).

сё дело в том, что такой жест или набор жестов нигде не зафиксированы, ни в обычных словарях, ни в специальных жестовых. В первую очередь, это связано с тем, что они не универсальны и не общеупотребительны, в отличие от того же среднего пальца.

Такой набор жестов с таким значением действительно мог существовать и мог быть показан во время футбольного матча бразильскому футболисту, и в целом он имеет право на жизнь, как и любой другой индивидуальный речевой феномен. Но мы не только не можем установить, является ли он оскорбительным, и связано ли это оскорбление с расовым признаком. Мы даже не можем установить его значение, а, следовательно, и не можем полноценно рассматривать, как объект лингвистической экспертизы.

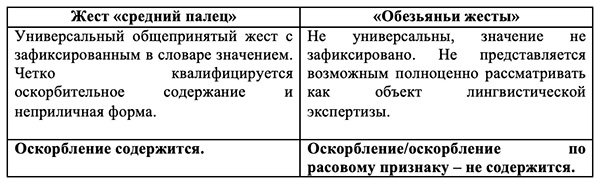

Заключение: в чем разница между жестом Венделла и «обезьяньими жестами»?

С точки зрения лингвистической экспертизы в действиях Венделла явно содержатся признаки оскорбления, выраженные невербально с помощью неприличного жеста (средний палец), запечатленного на фото. А вот назвать расизмом действия зрителей и игроков «Факела» на основе имеющихся материалов не представляется возможным.

Концепт «обезьяна» в разных культурах.

Слово обезьяна происходит от персидского abuzine с тем же значением и в русском языке впервые встречается у Афанасия Никитина в его знаменитом «Хождении за три моря» 1460–70-х годов: «А обезьяны, то тѣ живутъ по лѣсу. А у нихъ есть князь обезьяньскый, да ходитъ ратiю своею». Обезьяны, конечно, были известны на Руси и раньше, однако назывались другими словами — пифик (от греческого pithēkos, знакомого нам по названиям предков людей вроде австралопитек) или опица (ср. английское ape или немецкое Affe). [2]

Способность обезьяны к подражанию и многообразие форм поведения делают ее символику в целом противоречивой. Поэтому в разных культурах она олицетворяла как отрицательные стороны человека, так и положительные.

В раннем и средневековом христианстве обезьяна ассоциировалась с грехом и низменными страстями. В 391 г. в Александрийском храме после погрома язычников оставили лишь одну статую священного павиана, дабы иметь возможность демонстрировать всему миру идолов «неверных». С утверждением же христианства обезьяна стала признанным врагом церкви, и в проповедях слова «дьявол» и «обезьяна» подчас употреблялись как синонимы.

На Востоке обезьяна имела практически противоположный символический статус и являлась весьма почитаемым животным в Древнем Египте, Африке, Индии и Китае. Изображение кинокефала (собакоголовой обезьяны, или павиана) служило в Египте иероглифом, означающим письмо. Бабуин в египетской иконографии символизирует мудрость. В индийском эпосе обезьяна Хануман, индийский бог обезьян, обладает благородной душой, незаурядным умом, большой физической силой; он воин и верный спутник бога Рамы. Это символ храбрости, стойкости и самопожертвования. Обезьяна, наряду с белым слоном и коровой, — третье священное животное в Индии.

На фото: Хануман – индийский бог обезьян

Лингвистическая экспертиза слова «обезьяна».

Снова отвлечемся от реальности и на этот раз допустим, что мы можем достоверно установить факт вербального употребления конкретного слова (Венделлу было адресовано именно слово «обезьяна/макака», а не показано с помощью каких-то необщепринятых жестов).

В таком случае у нас тоже не будет оснований в рамках лингвистической экспертизы считать это слово оскорблением по расовому признаку. У слова «обезьяна» есть несколько словарно зафиксированных значений, основное из которых:

ОБЕЗЬЯНА, -ы, ж. – «млекопитающее отряда приматов.» [Словарь Ожегова].

Слово «макака» зафиксировано в словарях только в прямом значении – «небольшая узконосая обезьяна» [Большой толковый словарь].

У слова «обезьяна» встречаются также переносные значения, когда слово употребляется по отношению к человеку, например, «склонному к подражанию другим» [Словарь Ушакова] или по отношению к «очень некрасивому человеку» со стилистической пометкой «фамильярное». Зафиксированных значений, говорящих что-то о цвете кожи или других расовых признаках, нами обнаружено не было. Нет и других значений со стилистическими пометками «нецензурное», «неприличное», «обсценное», «вульгарное» или «бранное», в том числе в специальных словарях оскорбительной лексики [«Словарь русской брани», «Большой словарь русского жаргона», «Словарь эвфемизмов русского языка» и др.].

Есть следующий пример из Национального Корпуса Русского Языка (НКРЯ):

ОБЕЗЬЯНА – перен., разг. человек с тёмным цветом кожи; негр, мулат. Это кто ещё въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты? — продолжал он, обращаясь к слугам: … А. С. Пушкин, «Арап Петра Великого», 1828 г. [НКРЯ]

Но, во-первых, у этого значения нет стилистической пометки, указывающий на инвективный (оскорбительный) характер. Во-вторых, НКРЯ не является авторитетным источником, на который можно опираться в рамках юридической практики, так как:

- он ничем не регламентирован как авторитетный в рамках юридической практики (Министерством Юстиции, Федеральным Законом, Конституцией РФ и тд.);

- он редактируется и пополняется в свободной форме (в основном филологами и лингвистами, но не специалистами в области лингвистической экспертизы).

Заключение: оскорбление/оскорбление по расовому признаку – не содержится.

Источники:

- Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. М.: Флинта- Наука, 2007. – 592 с.

- Влахов А. Заимствование дня. Обезьяна. Arzamas. URL: https://arzamas.academy/micro/borrowing/5

- Изотова Т.М., Кузнецов В.О., Плотникова А.М. Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях. 2016. № 1 (41). С. 92–98.

- Halperin, David M.; Winkler, John J. Before Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World. Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 85:62-62. 1991.

- ЗЕНИТ. «СКРЫТАЯ КАМЕРА: Вендел, Факел и победа на выезде.». URL: https://youtu.be/Nmfd4dDm_Qc?si=IcVXm065nXsKoGfl.

- Фабрика футбола. «Расизм в Воронеже. Кто виноват? | Спартак проиграл Рубину | Дзюба». URL: https://youtu.be/eSQyu4uoeKk?si=aorOZJlfy3SXzdc-

«Челябинский суд поставил Губку Боба в один ряд с Гитлером» — так можно было бы назвать эту статью, если следовать логике интернет-СМИ, которые сильно исказили новость об оскорблении депутата в Озёрске. Как в итоге оскорбили депутата и действительно ли его оскорбили? (О деле кратко)

Суть в том, что было несколько статей, в которых некий Петр, юрист и активист, писал про местного депутата у себя в блоге много разных вещей суммарно на три статьи, где назвал его то ли «Губкой Бобом», то ли «мультяшной губкой». Но экспертиза была не только на «губку», есть другие скриншоты, где присутствуют формулировки от автора: «депутат-фрик», «Зайцев Евгений не грамотен, неквалифицирован и глуп» и другие, которые выражены в форме утверждения о фактах, имеют публичный характер и конкретного адресата. Решение суда «оштрафовать на 50 тысяч и прочее» основано на экспертном исследовании трех статей в целом, а не на экспертизе «Губки Боба». Соответственно, информация в СМИ, что «за Спанч Боба теперь штрафуют на 50 тысяч», «Сравнение с героем мультфильма обошлось активисту в 50 тыс. рублей» от реальности далеки также, как Планктон от секретной формулы крабсбургера.

Но давайте все же остановимся на оскорбительности «мультяшной губки», раз СМИ решили сделать на этом акцент.

У нас нет полного экспертного заключения, но мы можем сделать разбор фрагмента, в котором содержится основной вывод. Итак, эксперт пишет следующее:

«В пропозиции (18) депутат ЕВ. Зайцев сравнивается (отождествляется) с нелицеприятным, одиозным сказочным персонажем, который всех раздражает невежеством, беспечностью, ненормальностью, духовной незрелостью. Сравнение с одиозным персонажем входит в круг выявленных ГЛЭДИС (Гильдией лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам) языковых средств, которые в определенных контекстах употребления могут носить в адресации к тому или иному лицу оскорбительный для данного лица характер. Ср.:

Спанч Боб — «Роберт Гарольд „Губка Боб“ Квадратные Штаны — это один из главных персонажей одноименного мультсериала, Губка Боб — невежественный, ненормальный, незрелый, веселый и гиперактивный человек с беспечной личностью.»

Эксперт ссылается на одну из десяти категорий оскорбительных языковых средств от ГЛЭДИС в качестве аргумента: «Сравнение с одиозным персонажем». [1]

Категории лексических и фразеологических единиц, выделенные ГЛЭДИС, которые в определенных контекстах употребления могут носить в адресации к тому или иному лицу оскорбительный для лица характер

Начнем с того, что одну из так называемых «оскорбительных категорий» эксперт вырывает из контекста. Он не уточняет, что эти категории языковых средств от Гильдии Лингвистов-Экспертов носят в экспертной практике рекомендательный, а не предписательный характер и больше относятся к лингвистическому определению термина «оскорбительный», а не к юридическому. В отличие от более индивидуального и опционального лингвистического «оскорбления», юридическое «оскорбление» более строгое и конвенциональное. Его основной маркер — это зафиксированное в авторитетном словаре значение, а не личное восприятие адресата. Соответственно если слово находится в «списке ГЛЭДИСА», оно автоматически не становится оскорбительным в юридическом понимании. [3]

ОДИОЗНЫЙ — (книжн.). Вызывающий крайне отрицательное отношение к себе, крайне неприятный [Словарь Ожегова].

ОДИОЗНЫЙ — (от лат. odiosus — ненавистный, противный) — известный своими отрицательными качествами, вызывающий резко неприязненное отношение [Большой энциклопедический словарь].

В качестве примера таких личностей Гильдия Лингвистов-Экспертов приводит в пример Гитлера и Пиночета. Насколько с ними сопоставима «личность» Губки Боба и насколько она сопоставима с определением слова «одиозный» в целом? Если брать источник, который использует эксперт, но не кромсать его — то очевидно, что не сопоставима вообще.

«Спанч Боб — «Роберт Гарольд „Губка Боб“ Квадратные Штаны — это один из главных персонажей одноименного мультсериала, Губка Боб — невежественный, ненормальный, незрелый, веселый и гиперактивный человек с беспечной личностью.»

Почему эксперт ссылается на фрагмент описания персонажа с сайта «ГубкаБобВики», как на авторитетный источник? Почему характеристика представляет собой набор из обобщенных оценочных суждений: «нормальный-ненормальный», «плохой-хороший»? Почему эксперт выбирает в качестве фрагмента только первое предложение? Почему он не выбрал второе: «Он чрезвычайно решителен и часто не останавливается ни перед чем, чтобы выполнить задачу»? Или следующий абзац: «Губка Боб очень добросердечен и невинен, и очень редко ведет себя открыто жестоко по отношению к кому-либо, даже к тем, кто находит его раздражающим и жестоко поступает с ним. Он очень бескорыстный и преданный человек, особенно по отношению к своим близким»?

Абзац из описания, на которое ссылается эксперт

Губка Боб, конечно, «малыш не без изъян», но за что его решили поставить в один ряд с Пиночетом и Гитлером, понять трудно. Много вопросов, но мало ответов. Видимо, их стоит искать где-то на дне океана.

Библиография:

1 Галяшина Е.И., Горбаневский М.В., Стернин И.А. Лингвистические признаки

2 Изотова Т.М., Кузнецов В.О., Плотникова А.М. Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях. 2016. № 1 (41). С. 92–98.

3 Подкатилина М.Л. Судебная лингвистическая экспертиза по делам об оскорблении // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 3. Ч. II. Юридические науки. Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. С. 389–394.

4 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Информационное правовое обеспечение «Гарант» [Электронный ресурс]. диффамации в теории и практике судебных лингвистических экспертиз // Взгляд. Ежеквартальный аналитический бюллетень. М.: Фонд защиты гласности, 2005. № 1 (6). С. 24–39.

...жителей и органов. Такой вывод можно сделать по ФЗ от 20.03.25 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" (далее – 33-ФЗ) в части решения, как минимум, земельно-градостроительных вопросов.

Дальше лучше с цитированием 33-ФЗ:

"К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, которые могут быть перераспределены законом субъекта Российской Федерации для осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации, относятся осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации следующих видов муниципального контроля:

е) муниципальный земельный контроль в границах муниципального образования;

ж) муниципальный лесной контроль".

Это подпункты "е" и "ж" пункта 29 части 2 статьи 32 33-ФЗ. Эти и многие другие полномочия у органов местного самоуправления (далее – ОМС) могут забрать региональные чиновники. При этом земельный или лесной (на землях городских лесов) контроль в 33-ФЗ будет по-прежнему называться муниципальным, хотя ничего муниципального в нём не будет.

Дальше, придерживаясь последовательности изложения текста 33-ФЗ, в статье 32

очень громоздкий пункт 8 части 3:

"3. В целях обеспечения жизнедеятельности населения законом субъекта Российской Федерации может быть принято решение об осуществлении органами местного самоуправления следующих полномочий:

8) разработка и утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и застройки, утверждение документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах муниципального образования, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования, принятие решений о резервировании земель и об изъятии земельных участков в границах муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях муниципальных образований, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, принятие решения о признании объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, принятие решения о комплексном развитии территории и заключение договора о комплексном развитии территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;".

Дальше покороче изложен "земельный" пункт 9:

"9) принятие решения об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования, принятие решения о переводе земельных участков, находящихся в частной собственности, из одной категории в другую, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации".

Это "земельно-градостроительные" полномочия, предоставлявшиеся ОМС прежними федеральными законами. Они ОМС больше не принадлежат: региональным законом их могут предоставить или не предоставить, а предоставив, соответственно, забрать. Подобное и раньше делалось, но не во всём. Например, в Московской области разработка правил землепользования и застройки велась областными ведомствами, а утверждались они ОМС. Теперь и разработка, и утверждение всех вышеприведённых решений может вестись только региональными чиновниками.

Местные жители, как и ОМС, тоже лишаются влияния на застройку. Часть 10 статьи 47 33-ФЗ вроде бы говорит, что "по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности". Однако согласно части 13 этой же статьи "результаты публичных слушаний, общественных обсуждений носят рекомендательный характер". Впрочем, до каких-либо результатов публичных слушаний и общественных обсуждений может не дойти. В той же Московской области с 2022 года публичные слушания и общественные обсуждения отменены по всем вопросам изменения правил землепользования и застройки и по многим вопросам изменения генеральных планов городских округов. Так же может быть и в других регионах – с дозволения ст.7 ФЗ от 14.03.22 № 58-ФЗ. Где их ещё не отменили, публичные слушания подменяются общественными обсуждениями. Разница в собрании участников, т.е. местных жителей: при общественных обсуждениях его нет, каждый желающий голосует электронно-дистанционно, что не позволяет проверить достоверность результатов, как и при всех других таких голосованиях.

В общем, земельно-градостроительные вопросы теперь могут решаться без местных жителей и органов.

А. В. Мазуров

К.ю.н., ведущий эксперт

ООО «Альфа-Медиатор»

2025, апрель

1. Наименование законопроекта предлагается по аналогии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Одной из причин существенного ускорения в последние годы – по сравнению с периодом до 2021 года – строительства инфраструктуры является действие этого федерального закона.

Необходимость разработки законопроекта "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях недропользования и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" обусловлена очень слабым учётом в различных отраслях законодательства специфики деятельности или нужд недропользователей. Законопроектом будут предложены значительные изменения земельного, градостроительного, лесного и смежных с ними отраслей законодательства. Предварительно законопроектом не предполагаются существенные изменения законодательства о недрах.

К настоящему времени и на протяжении многих предыдущих лет законодательство не позволяет недропользователям приступить к недропользованию без предварительных долгих (иногда годы) и высокозатратных процедур оформления или изменения режима земель. Законодательство позволяет оформить недропользование без (до) землепользования, но отделяет участки недр от земли, без которой недропользование невозможно. Такое отделение происходит во всех землях над месторождениями, независимо от их режима или прав на них. При этом отсутствие или нечёткость имеющихся законоположений усугубляются правоприменительной, в т.ч. судебной, практикой.

Далее приводятся отдельные подтверждения необходимости разработки законопроекта.

2. Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса РФ единственным обоснованием принятия решения об изъятии земельных участков для государственных нужд в целях недропользования является лицензия на право пользования недрами. Однако такое изъятие, несмотря на предлагаемое недропользователями правообладателям земельных участков возмещение, часто требует обращения в суды. А в судебной практике нет единства по вопросу: является ли лицензия на пользование недрами единственным самодостаточным основанием для изъятия земельного участка.

С 2015 года, когда в Земельном кодексе РФ стала действовать эта норма, накопилось два массива определений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по этому вопросу. В каждом из них – более десяти определений высших судов РФ. Соответственно, за каждым из этих массивов стоит в разы больше противоречивых решений нижестоящих судов.

По одному из этих массивов суды признают лицензию на пользование недрами достаточным основанием изъятия. По другому из этих массивов суды считают такую лицензию недостаточной, указывают на недоказанность государственных нужд недропользователей и отказывают в изъятии.

Поначалу такое разделение судебной практики происходило по признаку изъятия земельных участков для добычи общераспространённых и иных полезных ископаемых, и отказывали суды в изъятии для добычи только ОПИ – при том, что действующие законоположения не содержат никаких различий в порядке изъятия земельных участков для добычи ОПИ и иных полезных ископаемых. Но впоследствии появились определения Верховного Суда РФ, которые отказали в изъятии земельных участков для добычи угля, мотивировав такие отказы недоказанностью государственных нужд недропользователей. "Не помогли" изъятию ни Программа развития угольной промышленности России до 2035 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 13 июня 2020 года № 1582-р), ни Федеральный закон "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности".

Соответственно, подобные отказы следует ожидать и при изъятии земельных участков для добычи других полезных ископаемых, для которых не приняты отдельные федеральные законы или государственные программы. Такие отказы означают либо невозможность недропользования, либо необходимость изъятия земельного участка по т.н. "договорной цене", которая может в разы превышать рыночную стоимость земельного участка.

3. Подпункт 20 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ предписывает заключать с недропользователем без торгов договор аренды публичного земельного участка, если он необходим для недропользования.

Земельное законодательство о предоставлении публичных земельных участков в аренду применяется и к лесным участкам – в дополнение к положениям Лесного кодекса РФ (пункт 3 статьи 39.1 Земельного кодекса РФ).

Лесное законодательство содержит положения о предоставлении недропользователям лесных участков в аренду также без торгов.

На практике данные законоположения применяются как допускающие предоставление без торгов земельного (лесного) участка исключительно в границах предоставленного недропользователю участка недр, вертикально спроецированных на земную поверхность. На заявления недропользователей о предоставлении им без торгов земельных участков частично (любой площади) за границами участков недр часто следуют отказы уполномоченных на распоряжение такими земельными участками органов.

В судебной практике есть также случаи, когда такие земельные (лесные) участки были предоставлены недропользователям в аренду без торгов, но вскоре по этому же основанию договоры аренды признаны судами недействительными, в т.ч. определениями Верховного Суда РФ.

Фактически недропользователям предлагается просить такие земельные участки на торгах, однако законодательство не предусматривает предоставление недропользователям земельных участков на торгах.

4. Множество препятствий для недропользования содержится в лесном законодательстве, которое, несмотря на многочисленные объёмные изменения последних лет, по-прежнему во многом не рассчитано на недропользователей.

Лесное законодательство предусматривает многочисленные защитные леса и особо защитные участки лесов, в которых недропользование законодательно запрещается не только положениями о собственно недропользовании, но и о запретах строительства, рубок, а также "деятельности, не совместимой с целевым назначением и полезными функциями" лесов (часть 6 статьи 111 и часть 6 статьи 119 Лесного кодекса РФ). Последнее позволяет органам лесного хозяйства отказывать в предоставлении лесных земель для недропользования фактически в любом случае.

Недропользователи вынуждены вместо недропользования заниматься изменением границ защитных лесов и особо защитных участков лесов, что обычно означает трату ресурсов на новое лесоустройство и всегда соответствующий приказ Рослесхоза, поскольку на такие изменения уполномочен только он. Однако по многим защитным лесам и особо защитным участкам лесов Рослесхоз не вправе принять самостоятельное решение, поскольку ему должно предшествовать решение иного органа.

Например, на практике часто встречается такой особо защитный участок лесов, как 1 км. вокруг сельских населённых пунктов. Границы населённых пунктов устанавливаются в соответствии с градостроительным законодательством. Поэтому даже если сельский населённый пункт полностью обезлюдел, до соответствующих решений иных органов – региональных (не лесного хозяйства) и муниципальных – Рослесхоз не вправе изменять границы такого особо защитного участка лесов.

Запретительные режимы лесов преодолеваются изменением категории земель. На перевод лесного участка в категорию земель промышленности уполномочено только Правительство РФ. Для принятия такого распоряжения Правительства РФ требуется огромный объём документов. Вместе с тем не все недропользователи подпадают под условия такого перевода.

Например, статья 11 Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" предусматривает перевод лесных участков только из защитных лесов, а многочисленные особо защитные участки лесов могут быть и в эксплуатационных лесах. Кроме того, единственным случаем такого перевода для недропользования является придание будущему объекту недропользования статуса государственного значения (пункт 3 части 1 статьи 11 Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую"), что, в свою очередь, означает предварительное отображение недропользования в документах территориального планирования в соответствии с градостроительным законодательством и (или) соответствующих государственных программах. На прохождение всех этих процедур уходит очень много времени.

5. Приведённые законоположения – малая часть из нуждающихся в изменении для недропользования соответствующим федеральным законом.

Приведённое содержание пояснительной записки не означает его воспроизведение в качестве приложения к законопроекту. При разработке законопроекта кроме изменения пояснительной записки предполагаются многочисленные пояснения содержания законопроекта в виде построчных примечаний или сносок.

Предложить разработку законопроекта "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях недропользования и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" позволяет многолетний опыт консультирования (письменного и устного) недропользователей из разных регионов России, проведения сотен семинаров и вебинаров с их участием с положительными отзывами, участия в судебных процессах по земельным и смежным спорам.

Алексей Мазуров

Это по постановлению правительства Москвы, т.е. Собянина, от 27 декабря 2024 года № 3160- ПП «О преобразовании особо охраняемых природных территорий регионального значения города Москвы в особо охраняемые зелёные территории города Москвы» (далее – 3160-ПП).

«Преобразованы» 146 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ). Поскольку ближе к 2023 году их было 145, то ликвидированы все московские ООПТ: «Сокольники», «Измайлово», «Битцевский лес», «Воробьёвы Горы»… Памятники природы на территории музея-заповедника «Коломенское» тоже из ООПТ вычеркнули.

Собянин пытается прикрыться законами, сославшись в преамбуле 1360-ПП на два, причём для обоих там отсутствуют номера пунктов – один из признаков беззакония. Один из этих законов – московский, принятый месяцем раньше, которым Собянин, его подписавший, сам себе разрешил «преобразование» ООПТ. Второй – ФЗ «Об охране окружающей среды», но в нём про «особо охраняемые зелёные территории», как и во всех других федеральных актах, ничего нет.

В 1360-ПП умолчали про ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», который допускает преобразование одной ООПТ в другую ООПТ, но не ООПТ во что-то не являющееся ООПТ. По федеральному законодательству однажды созданная ООПТ может быть ликвидирована, упразднена и т.п. только в одном случае: в ней полностью уничтожены природные объекты, а уничтожать их запрещено. ООПТ нельзя не только отменить, но и уменьшить её площадь хотя бы на метр. О запретах подобных решений издавались подтверждающие определения Верховного Суда РФ и письма МПР РФ.

Почему Собянин «преобразовал» ООПТ только в 2024 году – через 14 лет своей власти в Москве? Думается, решающе повлияла передача в «полномочия» Собянина в 2023 году федеральными актами (ФЗ № 310-ФЗ, ППРФ № 2066 и № 2067) федеральной ООПТ – национального парка «Лосиный остров» в границах Москвы. Собянину там разрешили практически всё, включая утверждение положения о «Лосином острове» и оформление строительства в нём – не только дорог.

Получив фактически в своё распоряжение «Лосиный остров» – около тридцати квадратных километров федеральной земли в границах МКАД – Собянин «преобразовал» все московские ООПТ. Что дальше? Очевидно, дальнейшие «преобразования», т.е. сокращение площади, вырубка, «благоустройство» и застройка вчерашних 146 особо охраняемых природных территорий. «Особо охраняемые зелёные территории» этому не помешают: федеральным законодательством они не упоминаются, а значит, не охраняются. «Особо охраняемые зелёные территории» существуют исключительно по московским актам: сегодня есть, завтра нет.

Собственно, эти собянинские намерения не скрываются, поскольку в 1360-ПП есть такой пункт: «Изменение границ особо охраняемых зеленых территорий, преобразованных из особо охраняемых природных территорий регионального значения города Москвы, осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы при наличии согласования органов исполнительной власти города Москвы, за которыми закреплены полномочия по использованию и содержанию соответствующих особо охраняемых зеленых территорий, на основании результатов рассмотрения данного вопроса Градостроительно-земельной комиссией города Москвы». А изданное в тот же день собянинское постановление № 1359-ПП предписывает разработку «отраслевой схемы развития зелёного фонда в городе Москве» с учётом «обеспечения сбалансированности между необходимостью сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды в городе Москве и созданием условий для обеспечения ведения эффективной хозяйственной деятельности на территории города Москвы».

Конечно, «изменение границ» бывших ООПТ в Москве, их вырубка, «благоустройство», застройка «для обеспечения ведения эффективной хозяйственной деятельности» произойдут не сразу. Они растянутся на годы, но точно будут, если власть останется прежней. Иначе незачем было «преобразовывать» ООПТ.

Александр Метелев

Источник: ПРАВО.RU

Популярность исследований на полиграфе набирает обороты. С его помощью определяют и супружескую неверность, и нечистых на руку сотрудников, и опасных преступников. Как работает детектор лжи? Можно ли его обмануть? Что о таких проверках думают следователи и судьи? Эксперты ответили на эти вопросы, а корреспондент "Право.ru" рассказала о своем опыте общения с полиграфом.

Знакомьтесь: полиграф

Изобретателем полиграфа считается Уильям Марстон. В 20-х годах прошлого века он создал прибор определения лживости высказываний, основанный на связи эмоций человека с происходящими внутри организма физиологическими процессами, в частности, давлением крови. В 1933 году американец Леонард Килер сконструировал полевой переносной полиграф, в который был добавлен канал измерения сопротивления кожи.

Современные детекторы лжи регистрируют дыхание, потоотделение, кровонаполняемость капиллярных сосудов и артериальное давление. Все эти процессы неподконтрольны человеческому сознанию и изменяются, если человек врет. Кстати, называть полиграф детектором лжи не совсем корректно – прибор не фиксирует ложь, а лишь регистрирует психо-физиологические процессы, которые происходят в организме человека, когда тот говорит неправду.

Сегодня полиграф стал настолько популярен, что многие крупные фирмы имеют в своем штате десяток полиграфологов. В среднем стоимость одной проверки составляет 5000–7000 руб. "Бывают случаи, когда после совершенного корпоративного преступления компании самостоятельно проводят полиграфические исследования персонала на основании внутренней политики. Если полиграф установил, что работнику есть, что скрывать, следственные органы вправе изъять в качестве доказательств аппаратуру и результаты проведенного исследования и на этой основе cформировать собственные версии причин и мотивов преступления. Поэтому перед использованием полиграфа не только в рамка процесса, но и для внутренних корпоративных целей необходимо продумать, прежде всего негативные последствия такого исследования", – предупредил адвокат, партнер АБ "ЕМПП", к. ю. н. Валентин Петров.

Вопросы, которые полиграфолог задает во время исследования, всегда заранее известны испытуемому. Это позволяет избежать реакции на новизну. Вопросы формулируются таким образом, чтобы ответить на них можно было односложно: "да" или "нет". Как правило, во время проверки каждый вопрос задается три раза. Правильное и корректное их составление – тоже искусство. Адвокат МКА "Князев и партнеры" Наталья Назарова рассказала, как ее доверитель согласился на прохождение полиграфа, но когда стало известно, что у него будут спрашивать, от проверки пришлось отказаться. По словам Назаровой, вопросы были составлены таким образом, что ответы указывали бы на причастность ее доверителя к совершению преступления.

В среднем проверка на полиграфе занимает два часа. Основное время уходит на подготовку к ней – полиграфолог устанавливает контакт с испытуемым, рассказывает ему о принципах работы полиграфа и противопоказаниях. Так, детектор лжи не проходят лица, имеющие травмы головы, заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой сиcтемы, а также беременные. Это связано с тем, что психо-физиологические процессы у них проходят несколько иначе, и результаты исследования могут быть недостоверными. От прохождения полиграфа также отстраняются люди с признаками алкогольного и наркотического опьянения, сильного утомления, находящиеся под воздействием успокоительных препаратов.

Обмануть детектор лжи

В Интернете можно найти массу способов обмануть полиграф: принять алкоголь или успокоительное, провести ночь перед исследованием без сна, обработать подушечки пальцев дезодорантом или тальком. "Это очень заметно, когда человек находится в неестественном состоянии. Байки про бессонницу и "рюмку для храбрости" испытуемый может оставить при себе. Если я вижу, что с человеком что-то не так, я обычно предлагаю перенести проверку на другой день. К тому же у меня в практике были случаи, когда проверяемые так увлекались успокоительными, что сознавались во всем ещё до прохождения полиграфа", – рассказывает эксперт высшей категории, полиграфолог независимого экспертного центра "Триумф" Геннадий Утенков. "Тальк и дезодорант тоже не помогут – перед закреплением датчиков я прошу помыть руки, а затем прикасаюсь к пальцам и сравниваю их между собой. Если сомнения остались – использую датчик с электропроводящим гелем, который может крепиться на любом участке тела", – продолжает Утенков. "Ознакомившись с методами, описанными в Интернете, человек не сможет реализовать их на практике без того, чтобы быть разоблаченным квалифицированным полиграфологом", – согласился управляющий АБ "Адвокаты и бизнес" Сергей Ковбасюк. "Противостоять детектору лжи могут только люди с уникальной нервной системой и высоким уровнем самоконтроля. Для того чтобы его выработать, нужно пройти специальную подготовку. Все остальные приемы не работают", – заявил Утенков.

Если обмануть детектор невозможно, откуда все эти истории о людях, которым удалось противостоять полиграфу? Дело в том, что машина регистрирует наличие психофизиологической реакции человека на что-либо: вопрос, слово, цвет, звук. Поэтому, получая реакцию, крайне важно разобраться, почему она возникла. Эксперт-психолог «Альфа-Медиатор» к. п. н., доцент Александр Метелев рассказывает, что психика человека работает по типу ассоциативных связей. При восприятии определенной информации могут возникнуть ассоциации, не относящиеся к исследуемому деянию. Задача полиграфолога – правильно их интерпретировать. "Да, полиграф обмануть нельзя, но можно обмануть полиграфолога. К сожалению, практика показывает, что часто полиграфный опрос носит поверхностный характер, выходящий за пределы рассматриваемого предмета исследования. Вследствии этого выводы специалиста могут быть субъективны и излишне категоричны", – объясняет Метелев. С ним соглашается Назарова: "Именно на обман такого горе-специалиста и направлены все методы противодействия испытуемого".

Деятельность по проверке на полиграфе не лицензируется. Единого федерального регламента проверки тоже нет. Поэтому каждый эксперт пользуется своей методикой, а также сам решает, хранить ли ему результаты прохождения полиграфа и если да, то сколько по времени.

Эксперт Утенков предложил корреспонденту "Право.ru" испытать полиграф на себе. Ради эксперимента было решено попробовать обмануть машину и скрыть от нее свое имя. Вроде бы задача несложная – требовалось всего лишь ответить "нет" на вопрос "зовут ли вас Алина?" Казалось, что отвечаю спокойно и уверенно. И вот результат:

Полиграф в уголовном процессе

Казалось бы, полиграф должен активно применяться при рассмотрении всех категорий дел: гражданских, арбитражных, административных, уголовных, а также дел об административных правонарушениях. Однако данные поисковой системы Caselook говорят о том, за последний год словосочетание "детектор лжи" фигурирует в 35 уголовных делах, 13 гражданских, 4 делах об административных правонарушениях, 2 арбитражных и 2 административных делах. Так что такой инструмент, как детектор лжи, наиболее востребован именно в уголовном процессе.

Проверка на детекторе лжи в рамках уголовного процесса, как правило, фиксируется на видеокамеру. В ходе тестирования допустимо предъявление вещественных доказательств и документов (например, фотографий жертвы или орудия преступления) для выявления психофизиологических реакций на них. В дальнейшем показания полиграфа на бумажном носителе – полиграммы – приобщаются к материалам дела. Кроме того, следователь может вызвать полиграфолога для разъяснения своего мнения по вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию.

Все следователи по-разному относятся к проверке на полиграфе. "Мне приходилось ходатайствовать о допросе подзащитного с использованием полиграфа. Однако следователь отказал в удовлетворении этого ходатайства. Причиной отказа стало то, что такой вид исследования не предусмотрен уголовно-процессуальным законодательством и не может расцениваться в качестве доказательства по делу", – рассказала юрист бюро "Деловой фарватер" Марьяна Юхаранова. А бывает наоборот: следователи сами рекомендуют прибегнуть к помощи детектора лжи. Например, полиграф часто применяют в ГСУ СК России по Москве.

Судьи тоже оценивают полиграф неоднозначно. "Результаты следственных действий, проведённых с использованием полиграфа, суды рассматривают в качестве доказательств наряду с другими. Но ни один суд не примет такое доказательство как единственное, подтверждающее вину или невиновность обвиняемого, – только вкупе с другими обстоятельствами дела", – уверена Юхаранова. "Суды воспринимают выводы экспертов-полиграфологов как доказательство и ссылаются на них в приговоре тогда, когда данные выводы подтверждают версию обвинения. У нас в практике было уголовное дело, где в отношении двух обвиняемых в особо тяжком преступлении было проведено две психофизиологические экспертизы. При этом они были проведены не просто в государственных экспертных учреждениях, а в Институте криминалистики ФСБ и ЭКЦ МВД. Обе эти экспертизы говорили о невиновности подсудимых. Тем не менее суд их проигнорировал и вынес обвинительный приговор", – сообщил управляющий партнёр АБ "Коблев и партнёры" Руслан Коблев. "Суды не воспринимают полиграф всерьёз", – уверен управляющий партнёр ЗКС Александр Забейда. "В любом случае, по моему мнению, если суд назначает психофизиологическое исследование, значит, он сам еще испытывает сомнения, а это, как правило, хорошо", – резюмирует юрист АБ "Казаков и Партнеры" Анастасия Найда.

В одном из дел Верховный суд разъясняет, что ссылка в решении суда на заключение специалиста по результатам прохождения полиграфа не соответствует требованиям уголовно-процессуального закона. Такого рода исследования, имеющие своей целью выработку и проверку следственных версий, по мнению ВС, не относятся к доказательствам согласно ст. 74 УПК (определение ВС № 34-О12-12).

Некоторые юристы уверены: если их доверителю нечего скрывать, лучше инициировать его проверку на полиграфе. "В моей практике был случай, когда обвиняемому в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетних по инициативе защиты было проведено исследование с использованием полиграфа. Оно подтвердило отсутствие сексуального интереса к несовершеннолетним. И хотя такое исследование не было положено в основу оправдательного приговора, свою роль в зарождении у суда сомнений в достоверности позиции обвинения, безусловно, сыграло", – рассказал адвокат КА города Москвы "Барщевский и Партнеры" Алексей Гуров. Другие юристы, наоборот, предпочитают обходить полиграф стороной. "Я опасаюсь ходатайствовать о применении полиграфа. Например, человек абсолютно ни в чем не виновен, но его психоэмоциональное состояние может быть таким, что, давая ответ на какие-то вопросы, допрашиваемый выдаст определенные реакции", – сообщил старший партнер КА "Юков и партнеры", доцент кафедры уголовно-процессуального права МГЮА Михаил Воронин. С ним согласен Коблев, который также рекомендует подзащитным отказываться от участия в исследованиях с использованием полиграфа.

А как суд реагирует на отказ от прохождения полиграфа? "При отсутствии доказательств виновности, наличие в деле сведений об отказе обвиняемого от прохождения этого исследования будет красноречиво говорить суду о том, что клиенту есть, что скрывать", – уверен Забейда. Такого же мнения придерживается и Найда: "Отказ лица от прохождения полиграфа влияет на формирование внутреннего убеждения судьи. Чаще всего бывает верным утверждение, что человек, которому нечего скрывать и который не давал ложных показаний, не отказывается от проверки на детекторе лжи". "Ходатайство о применении полиграфа может свидетельствовать о готовности подозреваемого (обвиняемого) доказать свою невиновность, как и отказ от его использования может навлечь на мысли о его вине. Разумеется, в качестве прямого доказательства по делу такой отказ служить не может", – согласилась Юхаранова. Петров категорически не согласен с такой точкой зрения: "Суды не придают особенного значения отказу лица от прохождения полиграфа, и уж точно не воспринимают его как признание вины". Гуров также полагает, что поскольку результаты полиграфического исследования не могут расцениваться как доказательство, то и отказ от прохождения такого исследования ни в коей мере не является доказательством вины подозреваемого или обвиняемого.

Алексей Попов

Источник: Российская правовая газета «эж-ЮРИСТ»

Впервые фальсификация доказательств как самостоятельный вид преступления появилась в 1996 году с принятием Уголовного кодекса РФ. В уголовном законодательстве советского периода аналогичных норм не было. Отсутствие долгие годы ответственности за данное преступление привело к многочисленным дискуссиям, вопросам и к противоречивости судебной практики.

Две позиции

Один из теоретических вопросов применения ст. 303 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за фальсификацию доказательств и результатов оперативноразыскной деятельности, требует определения, может ли фальсификация быть совершена в форме бездействия или же это только активная форма поведения.

Сторонники первой позиции полагают, что это возможно для специального субъекта. Ю.А. Цветков, например, считает, что для привлечения к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, выразившуюся в форме бездействия, необходимо, чтобы собирание доказательств вытекало из установленных законом обязанностей конкретного лица. Такими специальными субъектами в соответствии со ст. 86 УПК РФ могут выступать дознаватель, следователь, прокурор и суд. Поэтому следователь, умышленно уклоняющийся от фиксации доказательств, в частности не отражающий в протоколе осмотра места происшествия какие- либо значимые следы преступления, тем самым фальсифицирует их постольку, поскольку вышедший из-под его пера протокол искажает подлинную картину происшествия и препятствует установлению истины. Защитник же или представитель и иные лица, которые не несутобязанности собирать доказательства,отвечать за умолчание не будут[1].

По мнению сторонников другой позиции (Л.В. Лобановой, А.П. Рожнова, А.В. Синельникова), формулировка объективной стороны составов преступления, предусмотренных ст. 303 УК РФ, предполагает совершение уголовно наказуемого деяния только путем действий[2]. Хотя они также признают, что фактически процессу установления истины в рамках уголовного судопроизводства может воспрепятствовать не только активное поведение должностных лиц уполномоченных органов, но и их противоправное бездействие, выраженное в уклонении от исполне - ния возложенных на них обязанностей по выявлению и фиксации следов преступления, процессуальному оформлению обнаруженных доказательств, приобщению их к материалам уголовного дела[3]. Свою позицию ученые строят на грамматическом толковании рассматриваемого понятия. Словари определяют фальсификацию (лат. falsificare - подделывать) как подделывание чего-либо, искажение, подмену чего-либо подлинного ложным, мнимым[4]. В словаре логики вообще указано, что само слово «фальсификация» образовано из двух латинских: falsus — ложный и facio - делаю[5]. Следовательно, наличие именно действия определено уже грамматической структурой рассматриваемого термина.

Можно констатировать не только то, что фальсификация может быть совершена путем неактивно - го поведения, но и то, что бездействие для рассматриваемого преступления является более общественно опасной формой. Прежде всего потому, что в данном случае предполается наличие специального субъекта. Кроме того, совершенная в форме бездействия фальсификация считается более латентным преступлением. Например, определить то, что представленный в ходе судебного производства документ подделан, возможно посредством проведения технико-криминалистического либо почерковедческого исследования. Фальсификацию же, выразившуюся в отсутствии фиксации доказательств, выявить гораздо сложнее. Однако буквальное толкование ст. 303 УК РФ позволяет сделать вывод, что данное преступление не может быть совершено в форме бездействия.

Мнение ВС РФ

Данная позиция была подтверждена и практикой ВС РФ (кассационные определения Судебной коллегии Верховного Суда РФ по уголовным делам от 19.07.2006 по делу № 87- о06-18; от 27.03.2007 № 30-О07-6).

Кроме того, Президиум ВС РФ в Обзоре судебной практики ВС РФ № 4 (2016), утвержденном 20.12.2016, четко указал, что «по смыслу ст. 303 УК РФ под фальсификацией доказательств понимается искусственное создание или уничтожение доказательств в пользу обвиняемого или потерпевшего. Такими действиями могут быть признаны уничтожение или сокрытие улик, предъявление ложных вещественных доказательств».

Таким образом, ВС РФ неоднократно категорично определил, что фальсификация может быть действием, направленным как на создание ложного доказательства, так и на уничтожение существующего.

Ученые спорят

Тем не менее в научных кругах дискуссия по этому поводу не утихает.

Ученые Волгоградского государственного университета, например, считают позицию, изложенную в Обзоре кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2006 год, расширительным судебным толкованием, граничащим с аналогией уголовного закона. По их мнению, таким образом нельзя устранить существующий

пробел законодательства, который может быть восполнен только в результате изменения самого текста ст. 303 УК РФ[6] .

Кроме того, до недавнего времени ст. 303 своей диспозицией не охватывала фальсификацию доказательств по делам об администра - тивных правонарушениях. В научной литературе достаточно давно говорилось, как минимум, о непоследовательности такого подхода законодателя[7].

Действительно, как указывает В.В. Вишняков, понятия «гражданское дело», «административное дело», «уголовное дело» и «конституционное дело» имеют собственное содержание, их объемы не пересекаются. Понятие «дело об административном правонарушении» является частью понятия «административное дело», оно не охватывается понятием «гражданское дело», используется действующим законодательством наряду с ним[8]. В связи с этим фальсификация доказательств по конституционным делам и по делам об административных правонарушениях до недавнего времени не могла быть квалифицирована по ст. 303 УК РФ.

С принятием Федерального закона от 17.04.2017 № 71-ФЗ «О внесении изменений в статью 303 Уголовного кодекса Российской Федерации» данный пробел в отношении дел об административных правонарушениях был устранен.

Это можно признать действительно положительным фактом. Хотя отчасти такое решение законодателя является полумерой, поскольку формулировка указанной нормы по-прежнему не учитывает позиции, сложившиеся в судебной практике. Приходится констатировать, что в нынешнем виде ст. 303 УК РФ предполагает больше вопросов, чем ответов, устранить которые возможно только в ходе правотворческого процесса.

[1] Цветков Ю.А. Вопросы объективной стороны фальсификации доказательств // Уголовное право, 2016, № 6.

[2] Лобанова Л., Рожнов А., Синельников А. Фальсификация доказательств по уголовному делу: вопросы квалификации и недостатки правовой регламентации // Уголовное право, 2012, № 6.

[3] Там же.

[4] Словарь иностранных слов. М., 1983; Словарь русского языка: Т. 4, М., 1984.

[5] http://logic.slovaronline.com/%D0 %A4/%D0%A4%D0%90/403-FALSIFIKATSIYA .

[6] Лобанова Л., Рожнов А., Синельников А. Фальсификация доказательств по уголовному делу: вопросы квалификации и недостатки правовой регламентации // Уголовное право, 2012, № 6.

[7] Вишняков В.В. Уголовно-правовая оценка фальсификации доказательств. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к. ю. н. Москва, 2007.

[8] Там же.

Автор: Александр Метелев, к. п. н., эксперт-психолог ООО «Альфа-Медиатор»

В отечественном уголовном процессе полиграф применяется достаточно давно, но дискуссии о правовых аспектах использования данного оборудования в правоохранительной деятельности и в судебной практике продолжаются до сих пор. Какие аргументы приводят сторонники и противники применения полиграфа?

В отечественном уголовном процессе полиграф применяется достаточно давно, но дискуссии о правовых аспектах использования данного оборудования в правоохранительной деятельности и в судебной практике продолжаются до сих пор. Какие аргументы приводят сторонники и противники применения полиграфа?

Как все начиналось

Использование полиграфа прочно вошло в следственную практику правоохранительных органов многих стран мира, в том числе и Российской Федерации. Несмотря на то что массовое использование полиграфа началось относительно недавно, практика его применения в нашей стране имеет достаточно долгую историю.

В 1975 году использование полиграфных устройств начал Комитет государственной безопасности СССР, а в 1994 году - Министерство внутренних дел России.

Полиграфические исследования в расследовании уголовных дел активно стали применять после принятия Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В статье 6 Закона № 144-ФЗ при - водится перечень оперативно-разыскных мероприятий, среди которых называется «оперативный опрос», проведение которого допускается с применением киносъемки, фотосъемки и других технических средств. В числе других технических средств может рассматриваться и полиграф.

Однако опрос с использованием полиграфа основывается на принципе добровольности. Приглашенное на исследование лицо должно действовать добровольно, а в случае отказа не может подвергаться проведению опроса в принудительном порядке.

Также законом предусмотрено, что отказ от участия в опросе с использованием полиграфа не может рассматриваться в качестве основания для подозрения лица в причастности к преступлению или в сокрытии какой-либо информации, имеющей отношение к ходу расследуемого дела.

Четких рекомендаций нет

В настоящее время полиграфные устройства используются:

- в оперативно-разыскной деятельности правоохранительных органов и органов государственной безопасности;

- при проведении кадрового отбора на отдельные вакансии государственной, военной службы, в ряде коммерческих организаций;

- при проведении судебных экспертиз в рамках уголовного, гражданского, арбитражного, административного процессов.

Во многих странах мира существуют нормативно-правовые акты, регламентирующие специфику применения полиграфа в уголовном процессе. Не является исключением и Российская Федерация. Применение полиграфического оборудования в оперативно-разыскной деятельности при расследовании преступлений является наиболее упорядоченным с точки зрения наличия нормативно-правовой базы направлением использования полиграфа в со - временной России.

В отечественном уголовном процессе полиграф применяется достаточно долго, но дискуссии о правовых аспектах использования данного оборудования продолжаются до сих пор. Это связано с наличием как сторонников, так и противников применения полиграфа в уголовном процессе.

Противники использования полиграфа убеждены в том, что полиграфическая экспертиза не свободна от ошибок и, более того, не может рассматриваться в качестве доказательства, а может служить лишь ориентирующей информацией.

Российская правоприменительная практика свидетельствует о значительной востребованности применения специальных технических средств в процессе сбора и фиксации доказательств по расследованию уголовных дел. Для осуществления исследований с помощью специальных технических средств, к которым относится и полиграф, допускается привлечение специалистов в различных областях знания, не являющихся сотрудниками следственных или оперативных служб. Однако более четкие рекомендации по применению технических средств отсутствуют. Можно перечислить лишь общие принципы, ориентирующие сотрудников правоохранительных органов и экспертов - полиграфистов в использовании специального оборудования. Это принципы законности, этичности, эффективности, безопасности и научной состоятельности.

Инструмент установления истины

В настоящее время существует достаточно обширная следственная и судебная практика использования полиграфного оборудования при проведении психофизиологических экспертиз. Заключения, вынесенные экспертами-полиграфологами на основании данных экспертиз, принимаются в качестве доказательств судами первой инстанции. Возможность проведения экспертизы предусмотрена по инициативе, во-первых, дознавателей и следователей в целях обеспечения доказательной базы обвинения, а во-вторых, по инициативе обвиняемых, подсудимых, адвокатов для обеспечения доказательства непричастности конкретного человека к инкриминируемому ему преступлению. Таким образом, использование полиграфа при проведении судебной психофизиологической экспертизы в качестве одного из инструментов установления истины является свершившимся фактом.

В пользу применения полиграфа в судебной психофизиологической экспертизе говорит ряд нормативно-правовых актов, которые обосновывают существование данного исследования. Прежде всего это Приказ Министерства юстиции РФ от 27.12.2012 № 237. В пункте 20 данного приказа род экспертизы определяется как психологическая, а специализация эксперта - как исследование психологии и психофизиологии человека.

Следует отметить, что к проведению специальной психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа допускаются специалисты, которые имеют высшее медицинское или психологическое образование (в исключительных случаях - иное специализированное образование, но со стажем работы не менее одного года и профессиональной подготовкой по данной специальности), владеющие навыками использования полиграфа и работы на персональном компьютере.

В Постановлении Пленума ВС РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» предусматривается право суда запросить сведения, касающиеся возможности проведения экспертизы, а также сведения об эксперте, включающие указание его образования, специальности, стажа работы и иных данных, свидетельствующих о его профессиональной квалификации и опыте.

Проведение психофизиологической экспертизы с использованием полиграфического оборудования представляет собой особое процессуальное действие, заключающееся в проведении исследования и последующем предоставлении экспертного заключения. Следует отметить, что назначение психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа производится в том случае, если в материалах уголовного дела присутствует информация о тех обстоятельствах, которые входят в предмет доказывания. Таким образом для того, чтобы провести исследование на полиграфе, сначала необходимо допросить свидетелей, потерпевших, участников преступления, после чего проверить полученную информацию с помощью полиграфа.

Психофизиологическая экспертиза с помощью полиграфа помогает сверить содержание информации, которая запечатлелась в памяти допрашиваемого, с содержанием сведений, полученных в процессе допроса. На основании исследования эксперт - полиграфист предоставляет экспертное заключение, которое может прилагаться к материалам уголовного дела в качестве одного из доказательств.

Принудительное применение

В последнее время многие противники полиграфа высказывают опасения относительно возможности его принудительного применения в отношении подследственных. Но здесь надо отметить, что специфика полиграфического исследования исключает возможность насильственного, принудительного применения. Отказ испытуемого от участия в полиграфическом исследовании к моменту начала исследования или даже во время исследования создает серьезные трудности для дальнейшего осуществления исследования. Тем более что полученные принудительным способом результаты исследования не смогут использоваться в уголовном деле в качестве ориентирующей информации. Кроме того, не стоит забывать о том, что заключение полиграфической экспертизы не может приниматься в качестве однозначного доказательства, и это обстоятельство делает бессмысленным любое принуждение подследственного к прохождению тестирования на полиграфе.

В процессе тестирования на полиграфе происходят восприятие и осмысление заданного вопроса испытуемым, актуализация прошлых событий в памяти, что приводит к возникновению определенных эмоций. Таким образом, оказываются задействованными психические процессы, которые вызывают определенные физиологические реакции у испытуемого. Но практически каждый человек заключает в себе самые разные и порой весьма причудливые сочетания психологических переживаний, фантазий, комплексов, представлений и т. д., в том числе и относящихся к плоскости девиантного и делинквентного поведения.

Хотя наличие внутренних психологических переживаний и фантазий совершенно не означает, что в реальности данный человек действительно их реализует или реализовывал в прошлом. Отождествление мотивации и реальных поступков недопустимо, поэтому многие субъективные переживания личности не отражаются в реальных действиях. Если полиграф показывает наличие у конкретного лица мотиваций, потребностей, стремлений к совершению определенных действий, это обстоятельство не может быть рассмотрено в качестве доказательства действительного существования мотива или умысла.

В качестве ориентирующей информации

Так как результаты полиграфического исследования не застрахованы от ошибок, пока преждевременно говорить об окончательном формировании практики использования полиграфа как инструмента доказывания в уголовном процессе. Потребуется немало времени для того, чтобы добиться повышения эффективности полиграфической экспертизы, и это обстоятельство неизбежно влияет на правовое обеспечение применения полиграфа в уголовном процессе. В частности, пока нормативно-правовые акты не рассматривают заключение экспертизы, проведенной с использованием полиграфического оборудования, в качестве однозначного доказательства виновности или невиновности подозреваемого или обвиняемого.

Президиум Верховного Суда РФ еще 03.04.2013, обобщая существующую кассационную практику судебной коллегии по уголовным делам, указал, что согласно ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса РФ психофизиологические исследования нельзя рассматривать в качестве доказательств. Практическим подтверждением данного решения ВС РФ стало исключение из приговора неким Б. и Ш., осужденным Мурманским областным судом 23.07.2012, ссылки суда на использование заключения психофизиологической экспертизы в качестве доказательства.

Также Президиумом ВС РФ было уточнено, что данные заключения не соответствуют требованиям, которые уголовно-процессуальное законодательство предъявляет к экспертным заключениям. То есть психофизиологические исследования призваны лишь проверять следственную версию, но не имеют доказательственного значения и могут быть использованы только в качестве ориентирующей информации.

Есть мнение:

Отказ от полиграфа вину не доказывает

Александр МЕТЕЛЕВ, к. п. н., эксперт-психолог ООО «Альфа-Медиатор»

Полиграф, по сути, регистрирует всего лишь наличие психофизиологической реакции человека на что-либо: вопрос, слово, цвет, звук и т. п. Поэтому, получая реакцию на что-либо, крайне важно разобраться, почему она возникла. Не всегда это связано с информацией, имеющей отношение к совершенному преступлению.

Психика работает по типу ассоциативных связей, и при восприятии определенной информации могут возникнуть ассоциации, не относящиеся к расследуемому преступлению, именно они могут отразиться на дисплее компьютера. В этой связи, если человек не может волевыми усилиями регулировать свои психо - физиологические реакции и не обладает специальной подготовкой, обмануть машину он не сможет. Но обмануть можно специалиста-полиграфолога. Именно специалист формулирует вопросы, являющиеся предметом его исследования, и интерпретирует показатели психофизиологических реакций.

К сожалению, практика показывает, что часто полиграфный опрос носит поверхностный характер, выходящий за пределы рассматриваемого предмета исследования, вследствие чего выводы специалиста могут быть субъективны и излишне категоричны, что совершенно недопустимо, особенно без соответствующей аргументации.

Отказ от прохождения полиграфа ни в коем случае не является доказательством вины человека. Результаты полиграфа лишь свидетельствуют о том, владеет человек информацией, интересующей следственные органы, или нет. То есть причастен/непричастен к расследуемому событию. Вина доказывается комплексом проводимых следственных мероприятий и действий, предусмотренных процессуальным законом (допросом, очной ставкой и т. д.), в их совокупности. Отказ от полиграфного исследования должен быть как-то мотивирован лицом, обладающим определенным процессуальным статусом.

К результатам полиграфа суд относится по-разному

Анастасия НАЙДА, юрист, Адвокатское бюро «Казаков и Партнёры», г. Москва

Практика использования полиграфа в России мала, или, правильнее сказать, недостаточно широка.

Это, в принципе, надежный способ проверки показаний на сознательную ложь или сознательное искажение информации. Отношение судей, наверное, в одном предложении не охарактеризуешь. В каждом конкретном деле оно может быть разным, это в том числе будет зависеть от других собранных по делу доказательств вины или, напротив, невиновности. Также отношение судьи к результатам исследования может зависеть от того, кто являлся инициатором его проведения - стороны защиты (чтобы, так сказать, подчеркнуть невиновность своего подзащитного) или стороны обвинения (что воспринимается в целом как стремление к установлению объективной истины по делу, устранение имеющихся сомнений).

В любом случае, по моему мнению, если суд назначает психофизиологическое исследование, значит, он сам еще испытывает сомнения, а это, как правило, хорошо, ведь остается шанс его убедить.

Отказ лица от прохождения полиграфа действительно оценивается судом, но, конечно, не как доказательство. Это больше влияет на формирование внутреннего убеждения судьи.

Чаще всего бывает верным утверждение, что человек, которому нечего скрывать и который не давал ложных показаний, не отказывается от его прохождения. Поэтому сам по себе отказ от такого вида исследования как минимум может быть расценен судом как показатель возможного причастия к ситуации. То есть человек, например, обладает информацией о преступлении: что- то видел сам или что-то знает от лица, совершившего преступление, но не хочет этого раскрывать.

Здесь опять же следует отличать явный, а значит, чем-то внутренне обусловленный отказ от нормального волнения, сомнения или беспокойства, испытываемого человеком перед такой процедурой в принципе.

(Источник: Российская правовая газета «эж-ЮРИСТ»)

(Источник: Журнал «Нефть, Газ и Право»)

Автор: Алексей МАЗУРОВ, к. ю. н., эксперт по земельному и смежному законодательству ООО «Альфа-Медиатор»

К настоящему времени в России многие земли «поделены» между разными лицами, «свободных» или «неинтересных» земель осталось мало. Ужесточилось законодательство в части оформления строительства на разных землях. Редкий площадной объект обходится без подключения к линейным объектам, и необходимость скорейшего строительства различных линейных объектов абстрактно признают все.

К настоящему времени в России многие земли «поделены» между разными лицами, «свободных» или «неинтересных» земель осталось мало. Ужесточилось законодательство в части оформления строительства на разных землях. Редкий площадной объект обходится без подключения к линейным объектам, и необходимость скорейшего строительства различных линейных объектов абстрактно признают все.

Возможно, главный вопрос при размещении линейного объекта: необходимо ли для него оформлять земельно-правовые документы, если он строится под землей? Ответ на него мы постарались обосновать в предлагаемой статье.

Нужна ли земля?

Данная статья посвящена строительству/реконструкции (далее — строительство) линейных объектов без оформления прав на чужие земли, с поверхности которых строительные работы не ведутся. Под чужой землей в статье понимаются также земельные участки, под которыми строится (будет строиться) линейный объект, под правами на них — правоустанавливающие документы, технические условия (согласования) или разрешения на размещение линейных объектов без разрешений на строительство, оформляемые с 2015 г по региональным нормативным актам в отношении «нечастных» земель.

В технических заданиях, замечаниях на проектную документацию на линейный объект от организаций градостроительной экспертизы, приостановках/отказах Росреестра в регистрации прав на линейные объекты, некоторых других ненормативных документах разными словами постоянно указывается на необходимость оформления прав на землю под линейные объекты. Безусловно, это обязательно в отношении земли, с поверхности которой строится линейный объект или на поверхности которой останутся части линейного объекта: колодезные люки, входы в метро и др. Однако оформлять права на землю, под которой будет строиться линейный объект и которая не будет затронута таким строительством, в соответствии с законодательством не обязательно. Почему? Ответ на этот вопрос решающим образом зависит от законодательного определения понятия «земельный участок».

Согласно пункту 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации[1] (далее — ЗК РФ) «земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи». Как видно, здесь отсутствуют какие-либо указания на глубину земельного участка. Она имеется только у земельных участков с почвенным слоем и равна его глубине исходя из пункта 2 статьи 260 Гражданского кодекса Российской Федерации[2], согласно которому право собственности на земельный участок распространяется на находящийся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой. Обычно почвенный слой заканчивается на глубине до полуметра от поверхности земли, реже доходит до метра и совсем редко есть глубже. Есть много земельных участков, где почвенного слоя нет, например под дорогами.

Сразу под земной поверхностью начинаются недра, поскольку согласно первому абзацу преамбулы Закона Российской Федерации «О недрах»[3] (далее — Закон о недрах) «недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков». Многочисленные судебные решения подтверждают положения разных законов о том, что земля (земельный участок) и недра — отдельные объекты. При этом не имеет значения, есть ли в недрах полезные ископаемые.

Обязательно ли для размещения линейного объекта оформлять недропользование? В законодательстве нет однозначного ответа на этот вопрос в отношении всех линейных объектов и на практике зачастую, особенно вне месторождений полезных ископаемых, оно не оформляется без неблагоприятных последствий со стороны «недровых» структур. Даже если прийти к выводу, что для подземных линейных объектов обязательно оформление недропользования, то оно обязательно независимо от того, с поверхности земли либо без ее использования линейный объект размещается под землей.

ГНБ-«панацея»

Большинство линейных объектов — различные трубопроводы и кабельные линии — без работ с поверхности земли строятся по технологии горизонтально направленного бурения или «прокола» (далее — ГНБ). Наиболее часто встречающиеся на практике земли, при которых используется ГНБ:

1. Под земельными участками частных собственников — вследствие недостижения соглашения с частным собственником по разумной цене заключить договор аренды земельного участка (обычно на 11 месяцев) для строительства подземного линейного объекта.

2. Под полосами отвода дорог, особенно железных, — чтобы не прерывать движение по ним.

3. Под дном водного объекта или «языком» леса — чтобы не оформлять, соответственно, водопользование или лесопользование.